案例二【背景资料】某项目部承建一项二级公路新建沥青道路工程,路基宽度12m,指令工期100d,上面层采用沥青混凝土(AC-13),下面层采用沥青混凝土(AC-20);基层采用18cm厚水泥稳定碎石,基层宽度10.5m;底基层采用级配碎石。施工中发生如下事件:

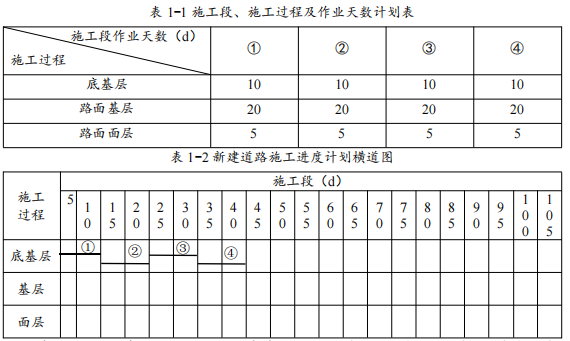

事件一;项目部将路面施工分成四个施工段和三个主要施工过程(包括底基层、基层、面层),每个施工段、施工过程的作业天数如表1-1.工程部按流水作业计划编制的横道图如表1-2,并组织施工,基层在常温下需要养护7d。

事件二:施工单位确定的级配碎石底基层实测项目有:压实度、纵断高程、宽度、横坡等。

事件三:在路面基层施工完成后,必须进行的工序还有C、D,然后才能进行路面下面层施工。

事件四:沥青混凝土下面层施工前,施工单位编制了现场作业指导书,其中部分要求

如下:

(1)下面层摊铺采用平衡梁法;

(2)摊铺机每次开铺前,将熨平板加热至80℃;

(3)采用雾状喷水法,以保证沥青混合料碾压过程不粘轮;

(4)摊铺机无法作业的地方,经监理工程师同意后可采取人工摊铺施工。

【问题】

1.按表1-1、表1-2所示,补画基层与面层的横道图线。确定底基层与基层之间及基层与面层之间的流水步距。

2.该项目计划工期为多少天?是否满足指令工期。

3.补充事件二中级配碎石底基层实测项目的漏项。

4.写出事件三中主要施工工序C、D的名称。

5.逐条判断事件四中现场作业指导书的要求是否正确?并改正错误。

分享到: